Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat ou IPCC en anglais) est une organisation qui a été mise en place en 1988 l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Au travers des rapports d’évaluation qu’il publie, le GIEC rend compte de la situation climatique et de ses évolutions.

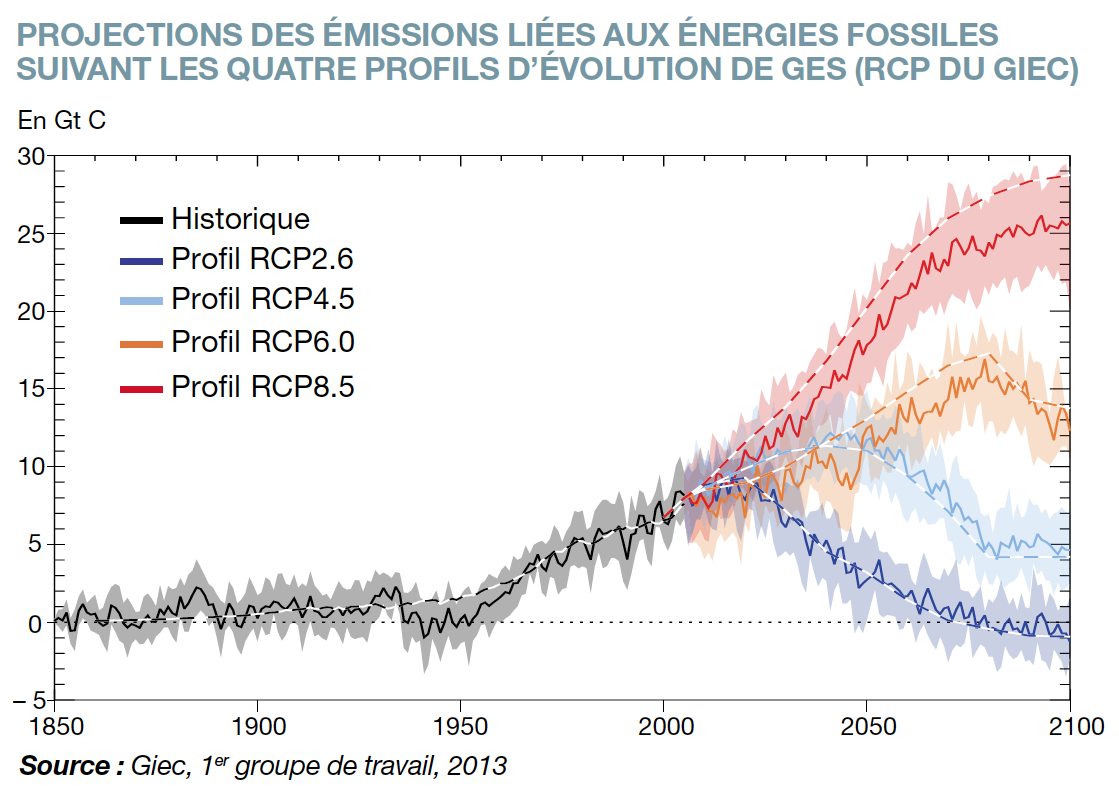

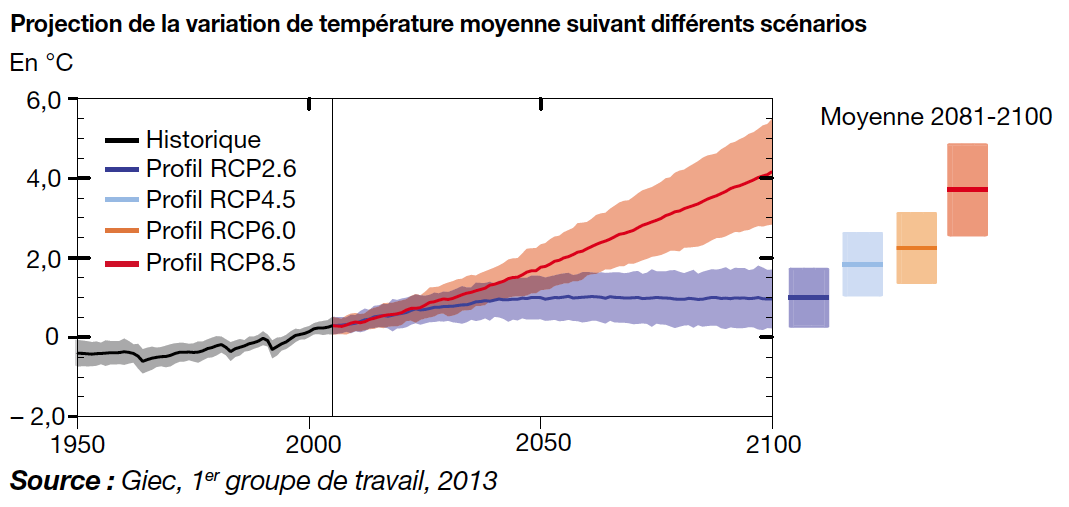

Dans le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5), quatre profils d’évolution des concentrations des GES (RCP, pour Representative Concentration Pathways) ont été définis: RCP2.6 ; RCP4.5 ; RCP6.0 ; RCP8.5, du plus optimiste au plus pessimiste, nommés d’après la valeur du forçage radiatif induit à l’horizon 2100 (RCP8.5 correspond ainsi à une situation où le forçage radiatif à l’horizon 2100 s’élève à 8,5 W/m²). Ces profils correspondent à des efforts plus ou moins grands de réduction des émissions de GES au niveau mondial. À partir de ces derniers, des simulations climatiques et des scénarios socio-économiques ont été élaborés.

En préparation de la sixième édition du rapport du GIEC de 2021, la France a présenté deux nouveaux modèles climatiques. Ils suggèrent que le réchauffement pourrait être encore plus important en 2100 que prévu (voir vidéo). Ainsi, la hausse de température moyenne pourrait atteindre entre 6,5 et 7 °C en 2100, soit près d’un degré de plus que ce que prévoyait le GIEC dans son cinquième rapport. Le premier modèle a été développé par les chercheurs de l’institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), et le second au sein du Centre national de recherches météorologiques (CNRM) de Météo France.

L’inertie des systèmes climatiques : l’impact des activités humaines sur le climat aura des conséquences sur le très long terme. Même si demain on arrêtait toute émission de gaz à effet de serre, il faudrait des siècles pour stabiliser le climat à son nouvel équilibre. Le premier facteur d’inertie est la durée de vie des gaz à effet de serre dans l’air. Après l’arrêt des émissions, il faudrait de quelques décennies à quelques milliers d’années pour que ces gaz disparaissent dans l’atmosphère. Ensuite, et après stabilisation des concentrations atmosphériques, la température de l’air à la surface de la Terre continuerait d’augmenter pendant un siècle ou plus. Le réchauffement des océans est plus lent que celui de l’atmosphère et représente un facteur clé de cette inertie.

Ainsi, indépendamment du scénario climatique, une augmentation de température similaire est attendue d’ici 2050. Après 2050, les trajectoires climatiques se différencient profondément offrant alors des augmentations de températures contrastées d’ici 2100.